而当你终于抵达,你会发现这个名字是如此贴切。它就像是一个被森林、雪山与草原环抱的大平台,原生态的自然景观展现了天山之美,而生长于其中的哈萨克族传统木屋,则演绎着生活的恬静。

产品经理 @少年马达,生活在距它 2600 公里外的成都。每年他都会来这样的村落一两次,在当地的牧民朋友家小住一段。在马达看来,天山是许多人、文化和民族的栖息地,这座村庄的包容和宽阔会让他想明白一些事情,「可能听起来有些矫情,但是每当我感到迷茫,或者因为工作而麻木,只要在天山脚下的村子待上两天,自然就会给我答案。」

去村里「透口气」,尝试着把自己交还给自己,重建人与村庄、土地的连接,是如今许多年轻人恢复能量的新方式。像马达一样,之前在医疗行业的 @粒粒 go,也老喜欢进村爬山。大多数时候,山上都没有信号,对她来说,这意味着一个正当的理由,可以不接领导的电话。

一旦爱上了乡村里的「免打扰」模式,你就很难回头。后来,粒粒甚至辞去了工作,开始做起了徒步领队。她戏称为,「进村爬山把工作都给爬丢了」。

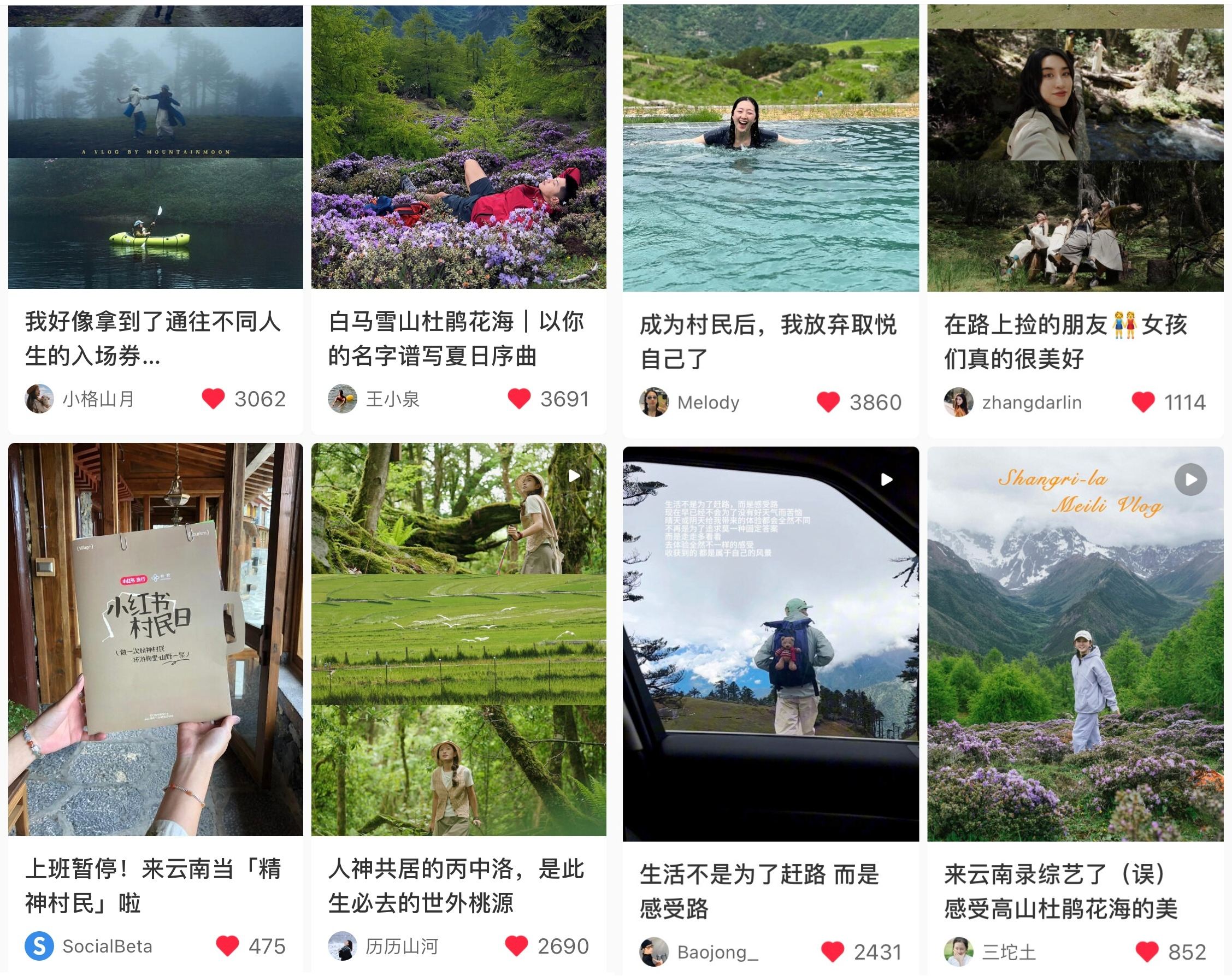

当城市生活令人疲劳,「转身向村里走去」成为不少当代年轻人的共同选择 。在小红书上,回到乡村拥抱自然、精神充电也是小红书上逐渐凸显的旅游新趋势。

顺应这一趋势,2024 年,小红书启动了「村游计划」,走遍大江南北寻找宝藏村落。最近,小红书还携手松赞,招募了一批「精神村民」,深入迪庆和怒江的隐秘村庄。热爱乡村的马达、粒粒都在其中,他们与近百位博主因这场活动结缘,共同踏上了松赞梅里环线之旅。

用在地文化叙事,打开宝藏乡村

在小红书的定义里,「精神村民」,不是简单地游览和度假,而是要深入到村子中去,在村子里去生活、去体验、去创造,是一次与村子产生更深链接的旅程。

换句话说,小红书希望这 100 个达人在为期六天的行程里,不光是吃吃喝喝看看秀美风景,更重要的是,能以在地化的叙事视角打开「乡村旅游」这个议题,呈现这些村庄里的土地、生活哲学和文化精髓。

这便是为什么,小红书没有看向大理、丽江这些较为大众的云南旅游地,而是选择了相对小众的三江并流区域,来落地这场活动。一方面,这边的商业化程度没有那么高,对于公众来说尚有一层神秘的面纱;另一方面,这一带丰富密集的在地文化,也有很多故事值得挖掘、讲述。

同时,这也解释了小红书为什么会选择松赞,作为此趟行程的另一位组局者。从香格里拉生长出来,与云南这片土地有着深厚联结的松赞,无疑是诠释「在地化旅行」的最佳伙伴。松赞首席营销官洛桑江初告诉我们,相较于做酒店,松赞更多地是在做「区域文化连接」。整个松赞 95%以上的员工都是本地人,在洛桑看来,「人是最好的媒介。」

从松赞的司机到管家,都对当地文化有着深刻的见解,他们最懂得如何带领游客,参与并融入所在的土地,融入生活在这里的人们,也融入他们的精神世界。

这趟行程中,松赞同样为博主们提供了非常深入在地的一些文化体验:在雾里村,和怒族村民一起织怒毯;去普化寺,和僧人一起画唐卡;去亚坪保护区,看世界植物宝库;村民日当天,松赞还特别邀请了自然摄影师彭建生,以及具有专业植物学背景的 @董磊 老师,带领博主们认识孔雀山上的奇花异草。

如果说,平台和品牌,为村庄里的在地文化制造了被看见的契机,那么小红书博主创作的内容,则是将它们真正传播出去的最关键一环。

因为想要尽可能地呈现多向度的在地文化,小红书社区文旅负责人叶跃凡告诉我们,在筛选达人时,小红书和松赞剔除了完全单标签的户外达人,他们希望入选的「精神村民」,都具有独特的观察视角。例如,@白嵩 关注目的地的土地人文,善于挖掘一些目的地的深度故事;@大地野食蘑菇 对 fine dining 感兴趣,他会研究当地的食材口感;@PentFair阁楼 主理人 megan,自称是「亚非拉倒爷」,会在旅行中收集许多当地的风物和工艺品……

顺应博主个人差异化的兴趣轨迹,在这趟旅程中,你会看到深入村庄的不同方式。身为云南人的 @粒粒 go,特别喜欢和当地人交流,观察他们的生活习惯。她说,「有些东西你查资料是查不到的,你得和本地人聊天才会懂得。」

而作为时尚博主,@姬娃 waa 则会从一重视角打开乡村,在这趟行程中,她更多的时间是在关注不同民族的服饰,姬娃特别喜欢傈僳族的衣服,那些色彩鲜艳的串珠和织物,「仿佛有属于他们自己的 RGB」。

并且,为了保证大家在行程中都有身体力行地深度参与,小红书还给百位博主派发了「精神村民任务」,让大家带着这些命题来思考,与云南当地文化建立连接。

@少年马达 拿到的任务是 「五个当地人」,这个任务发到了他的心坎上。游历过多个国家的他,一直在书写各个地方的人文故事。他在笔记中分享了一件很触动他的事情,某次徒步途中,他偶遇了一队当地人背着篓筐冒雨前行,本以为他们是背负着生活的重担要上山去挖名贵药材拿来卖钱,搭讪后才得知他们上山只是要去找一种菜。

全家出动上山,开几十公里的车,又冒雨爬山,就为了一盘菜。这种折腾劲儿让马达大为震撼,「在城市里,这根本不可能发生」。透过这件事,他好像看见了云南人的深层精神。

达人们在小红书上分享着自己的所见所闻,用文字和图片记录下这次难忘的旅程,云南乡村在地文化的画面感,也随之变得更为立体、丰盈。

推旅游目的地,不如推旅行目的

现在,当你在小红书上搜索「孔雀山」「丙中洛」「雾里村」等关键词,你不光会看到美景,还会看见美景背后,与它相关的人文地理、风土人情和精神美学。

此次「村游」活动,借着具备多重视角的百位博主,小红书帮助云南大山深处的这些宝藏村庄,寻找到了 n 种在地化的打开角度,也更新了它们的旅游资源。有许多用户,看到博主们发布的这些内容笔记之后,对云南与乡村产生了极大的兴趣,而当更多人带着探索欲愿意看向村里时,乡村,自然也以全新的面貌焕发出了生机。

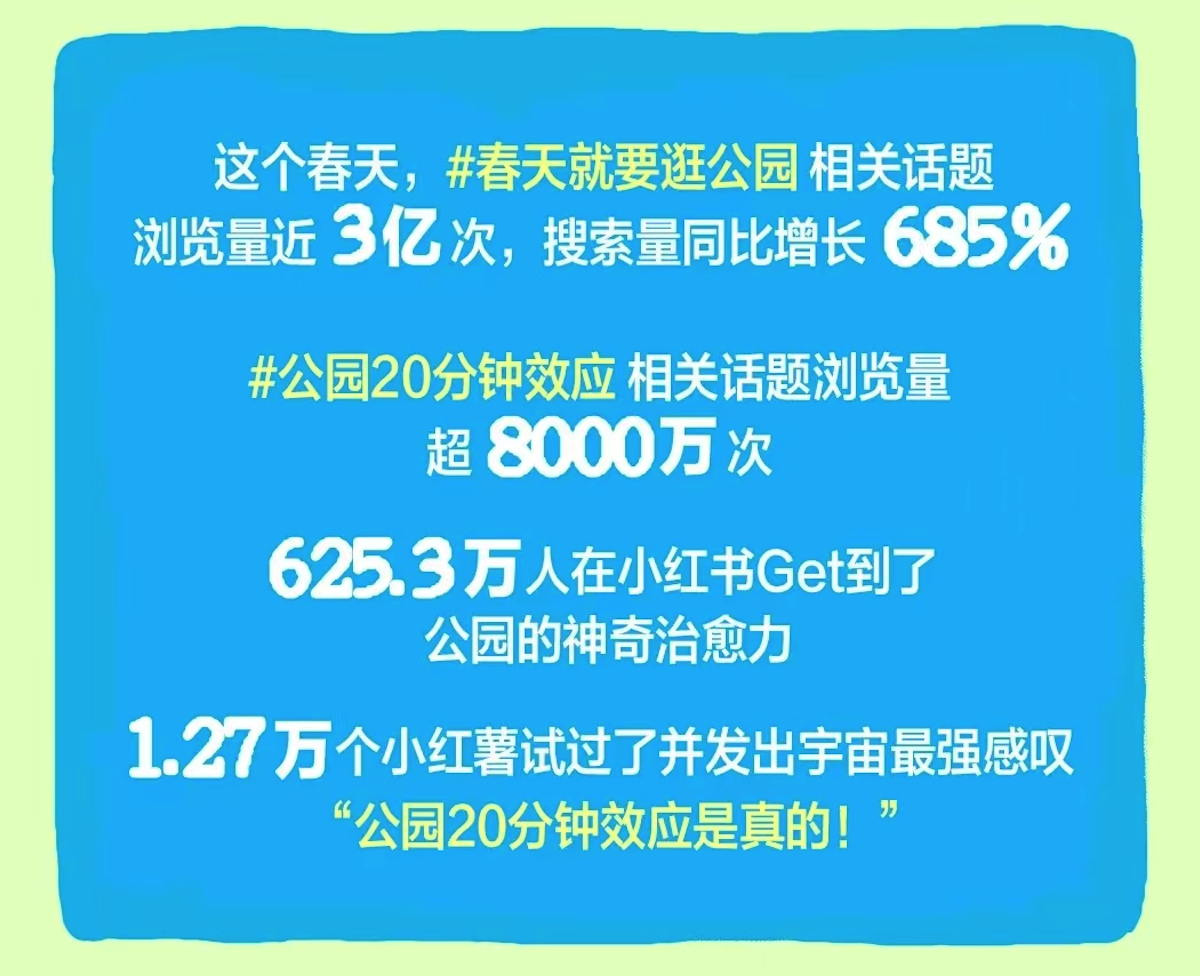

事实上,不止于「回村旅游」,小红书这两年还带火了许多新兴的旅行方式和宝藏目的地。比如,今年春季「公园 20 分钟效应」火遍平台,它指的是,人只要在公园等能感受到自然的地方待上 20 分钟,即便什么也不做,也能放松自己,获得快乐。越来越多的年轻人用实践验证了这一理论的效果,家门口的公园是他们周末出行的好去处,由此衍生出的在公园发呆、抱树、wildeat 等「泛户外」活动,也成为大家解压的选项。

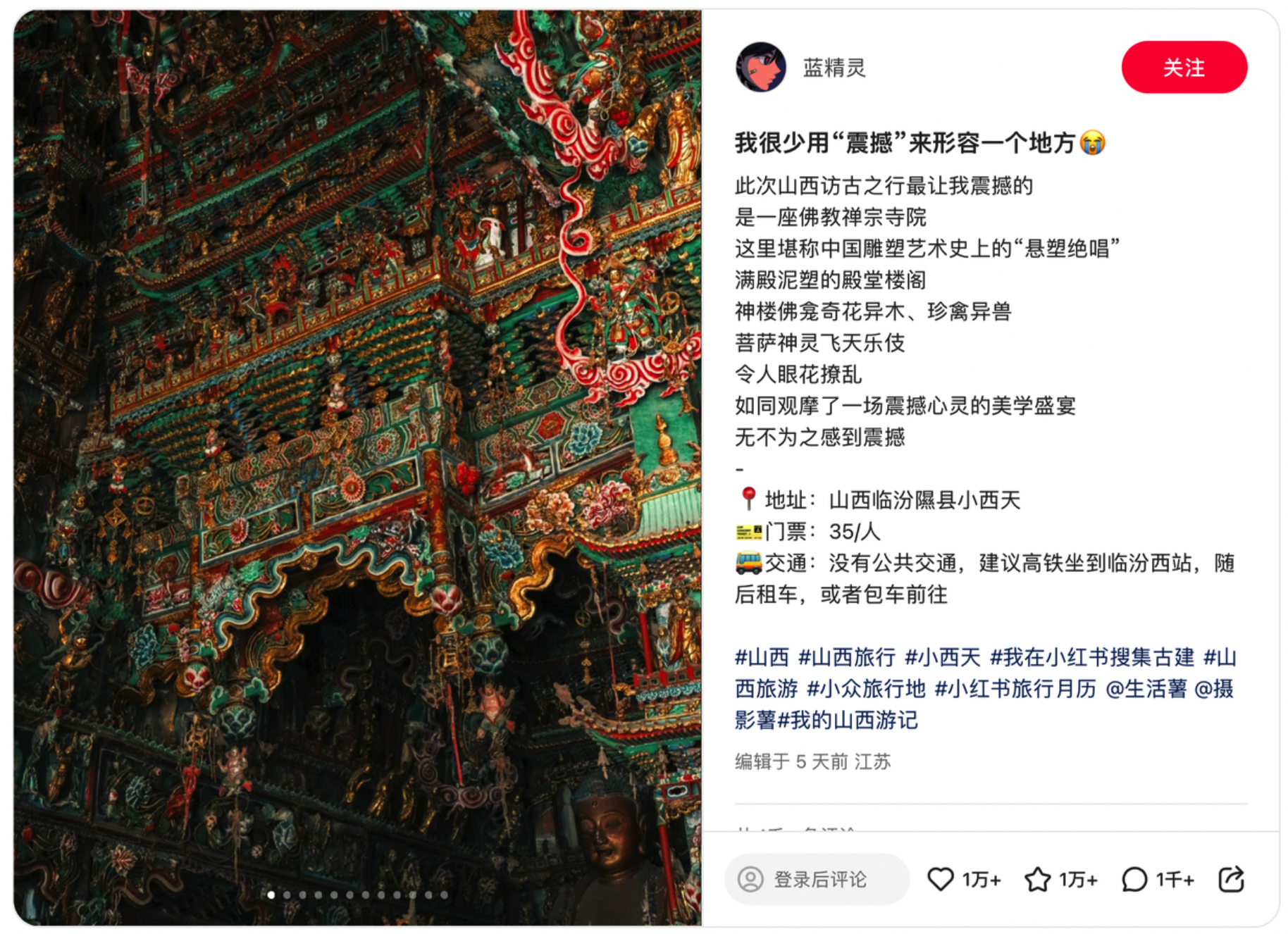

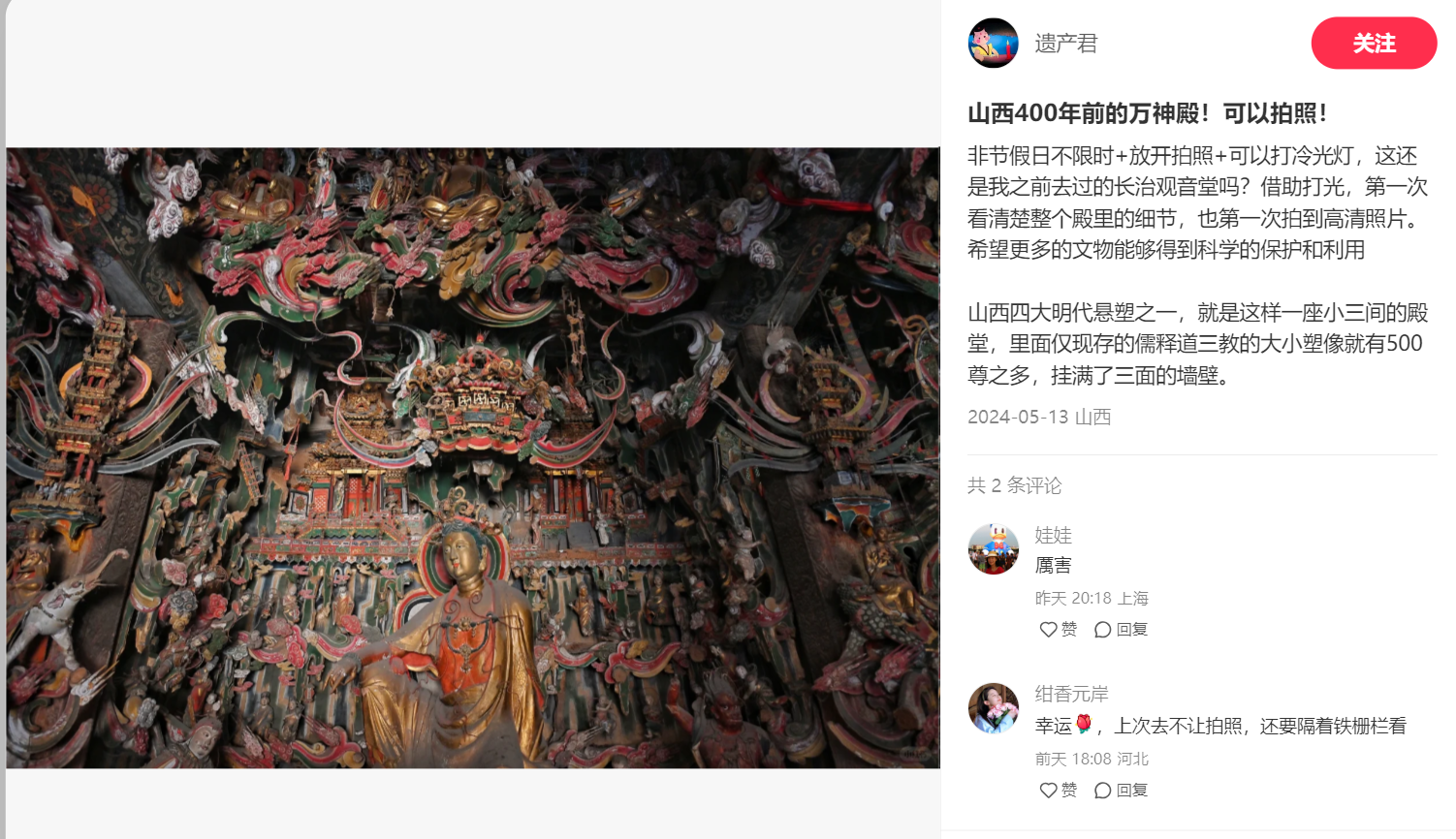

还有,过去说到山西,人们可能首先会想到老陈醋、煤老板和贾科长。而在一些爱好「访古」的小红书用户眼里,山西是拥有 2 万多处古建文物的文化宝库。去这里来一场 「田野调查式 」的古建巡礼,才是游览山西的正确方式。

当这一内容趋势在平台上萌芽,去年十一期间,小红书便联合山西省文化和旅游厅一起做了山西古建打卡线路,还发布 12 期《我在山西做守庙人》的内容专访,通过守庙人讲述了散落乡野、悬崖等地的国宝,带领大家探访不一样的山西古建。

「探访古建」这一原本属于垂直圈层的小众兴趣,在小红书的助推下,被重新发掘、看见、放大,而山西这个低调的省份,也因新的「旅游目的」,成为「访古人」最热门的寻宝地,获得了新的旅游经济价值。

推旅游目的地,不如推旅行目的。这其实也是一直以来,小红书布局文旅的主要思路。不同于其他平台,小红书很少会赶「爆火目的地」的热闹,而是去做火许多新的宝藏目的地,同时用不一样的视角,赋予热门目的地新的「意义」。换句直白的话说,小红书正在把每一个目的地,都用自己的方式重新做一遍。

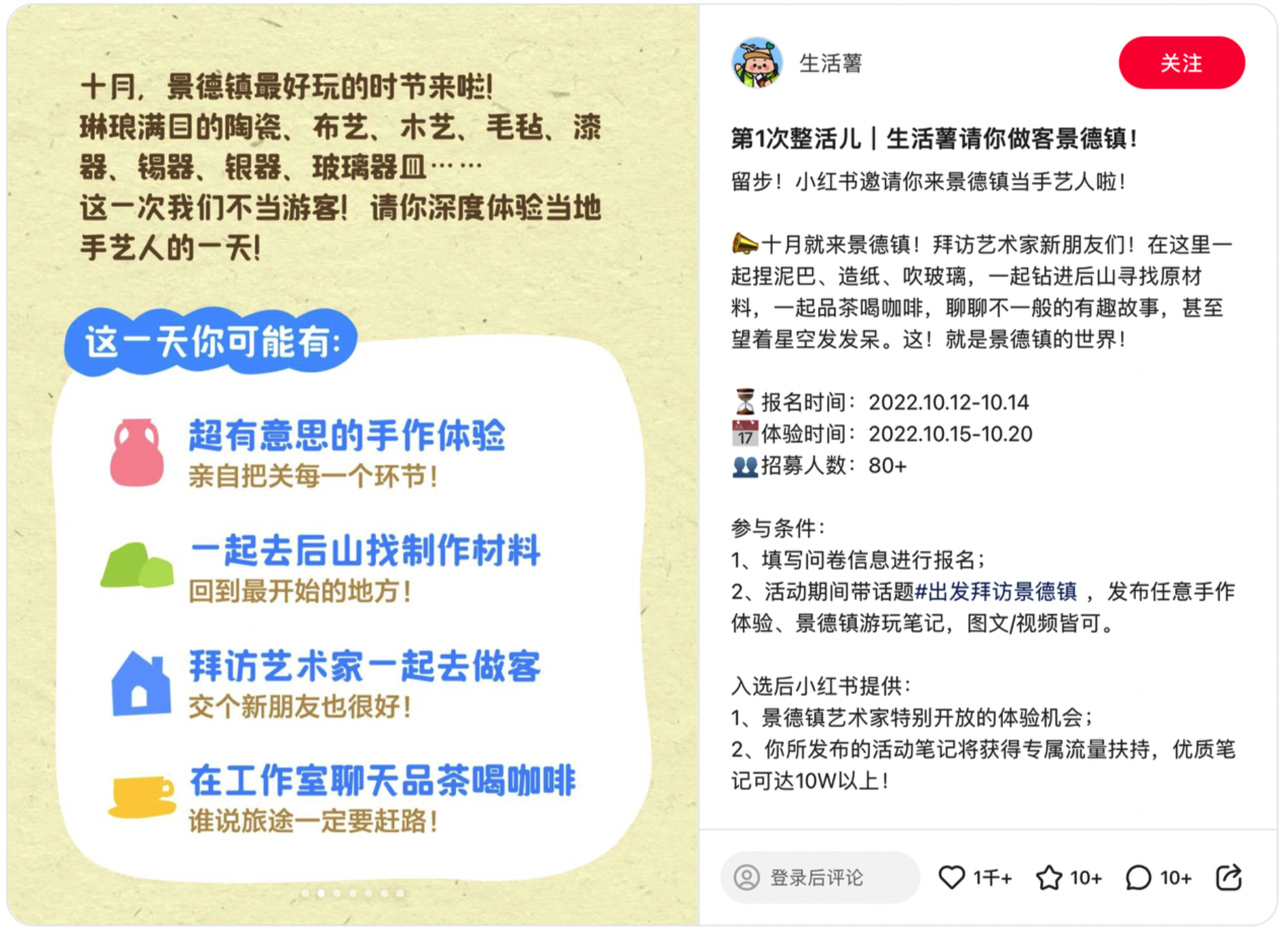

「千年瓷都」景德镇,之前似乎从来不是年轻人会首选的旅行地点。但小红书用户挖掘出了它富有年轻活力的一面:它是适合旅居的「新的远方」,是「无语菩萨」的拥有者,也是周末逛市集、买陶瓷的好去处,传闻中,「没有人能空着手走出景德镇」。

洞察到站内用户对景德镇的浓厚兴趣,小红书联合景德镇以及在地艺术家们发起「出发拜访景德镇」的线上招募,邀请用户走一趟深度体验之旅,并聚焦在旅游地留下的手艺人的故事,以手艺人作为人地连结的切口,突出人的生活方式与本土情感。活动期间,相关话题内容总阅读量 2866 W,搜索率上升 58%。景德镇今天能越来越火,少不了小红书的一份助力。

类似景德镇这样「被低估的宝藏小城」,渴望透过小红书被大家更多地关注,那些热门的旅游景点与城市,同样也期望自身的文旅名片能被焕新,以不一样的理由吸引人来。

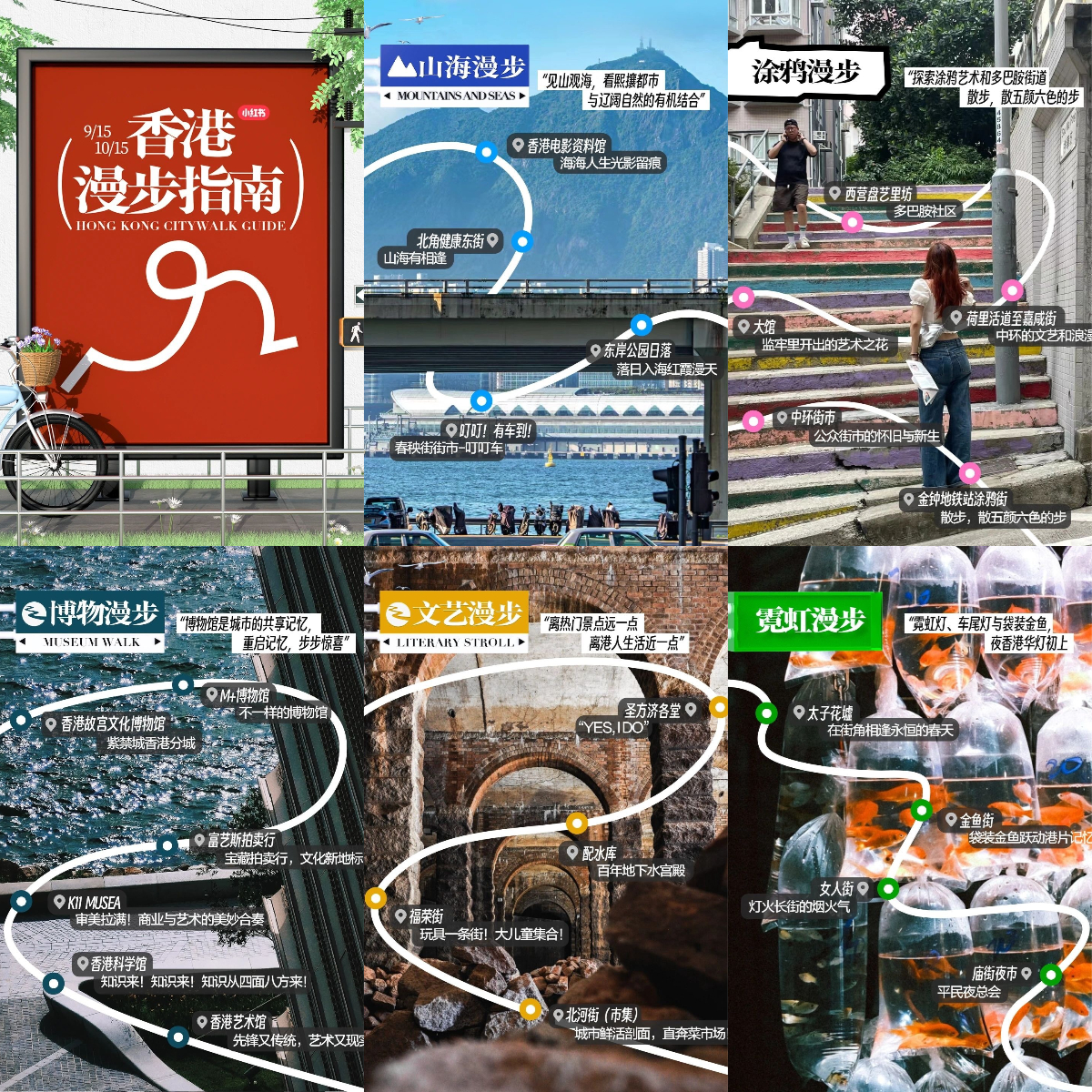

老牌旅游城市香港,不失为一个好的参考。去年,小红书聚焦 citywalk 热点话题,邀请多位香港艺人探索 5 条主题漫步路线,发起「香港漫步指南」这一话题活动,引领这一旅行方式火遍全网,为用户带来专属香港的地道深度游体验。

三场活动带来上万篇香港旅行笔记发布,3 亿次活动曝光,去香港看艺术展、逛博物馆、看涂鸦、前往郊野徒步、逛城市公园、探索街区小店等等更深度、更新颖的旅行玩法被发掘,令旅行者感受到香港游千人千面的个性、多元。

其实,除了透过「赋予旅行目的」,为这些或小众、或大众的地方带去更多的游客,小红书平台与博主对于「宝藏小城」的影响,还体现在一些更为深远的方面。

近两年来,山西古建游成为了热门趋势,小红书上也有越来越多的用户希望允许拍照传播。山西省文物局也十分」听劝「,把景点原本「禁止拍照」的规定改成「禁止开闪光灯」,并加大了透传力度,在科学指导、不损伤文物的前提下,真正意义上开放了游客拍照传播,和游客「双向奔赴」。

在这次的村民日当天,小红书社区文旅负责人叶跃凡举了另外一个很生动的例子,「原本这里的村民,觉得稻田只是意味着一笔经济收入,稻谷熟了,把它割了拿去卖钱,大家煮成米饭吃。有了小红书以后,他们发现,稻田变绿了、变黄了,都会促使大家到这儿来拍照,除此之外,在稻田间的骑行,稻田里的咖啡,都可以是吸引人们来的理由,而正是这些理由,让村子又活了几个季」。

@姬娃 waa 对此也颇有感触,「我看到有人因为我的笔记去某个地方打卡,让当地的村民因此收获了更好的生活,我就觉得很有意义,虽然可能只是贡献了一份非常微小的力量,但是能把这些地方展示给更多人看见,我们发的这些东西就是有价值的。」

打卡出片,然后呢?

是什么时候开始,小红书的平台心智,和深度游、小众游、宝藏目的地绑定在一起了?

如果追溯一下小红书平台相关于旅行的宇宙起源,我们可能会很容易联想到一个词:种草。

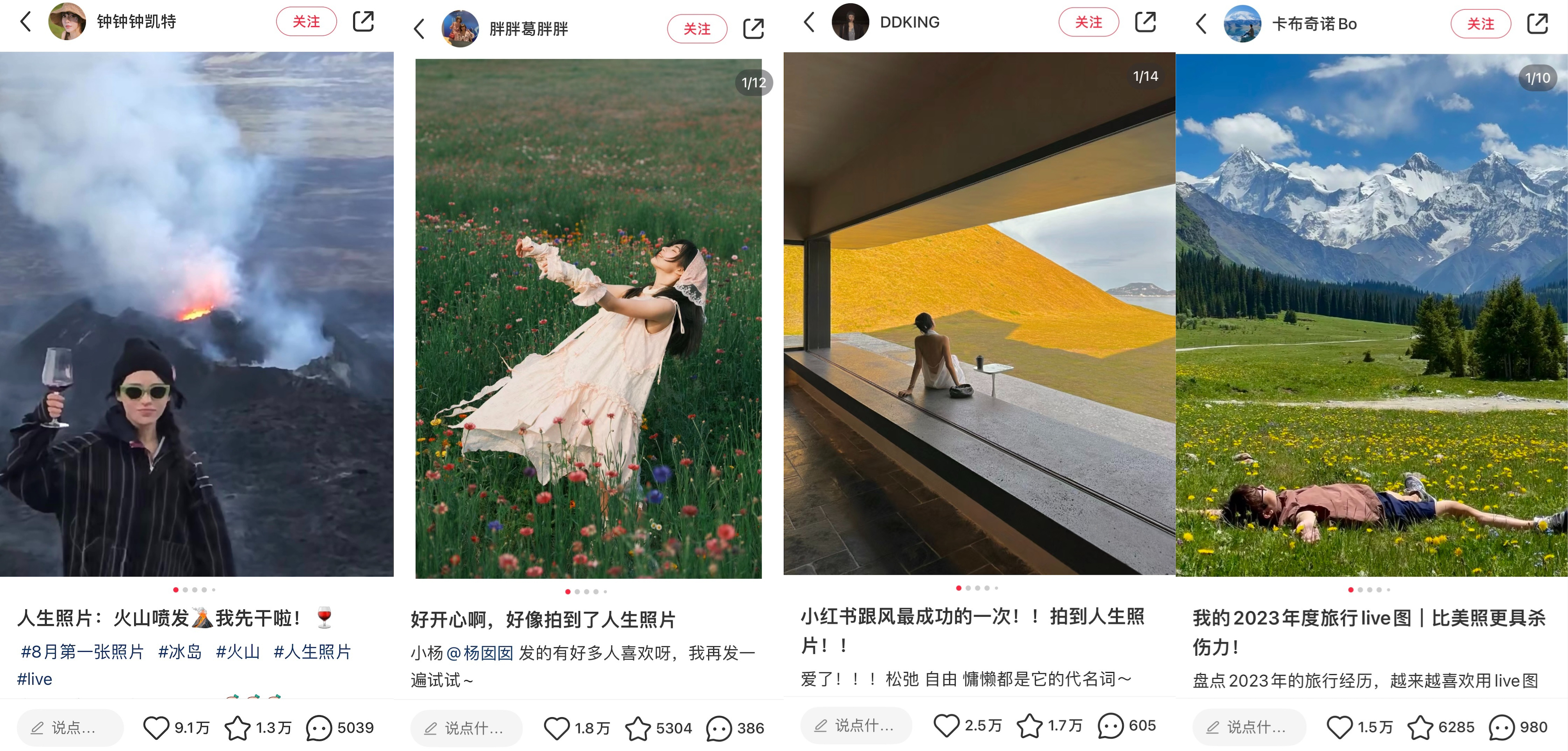

的确,在之前的「打卡出片」时代,小红书上盛产「人生照片」,而用户刷到一张心动的美照,就容易被「种草」到同款景点去。但当他们去到了某些景区,却发现真实情况与博主晒出的照片出入甚大,这样的现象也曾引来一部分争议和讨论。在和小红书社区文旅负责人叶跃凡的对话中,我们也问及了这个相对敏感的问题。

她表示,这个问题之前确实存在,但现在小红书已经走向了新的阶段。

在小红书文旅的 1.0 时代,小红书更像是一个收集了全世界各地美景的图库平台,用户喜欢在站内发布自己周游世界看到的各处风景,一张内蒙古的广阔草原图就可以种草到用户想去内蒙古旅游的想法。

但随着越来越多用户把小红书当作搜索工具来使用,它的文旅内容也从「美图种草」转向了 2.0 时代,「攻略指南」。在小红书,你不仅可以搜索如何三天两晚玩转 xx 城市,还可以搜索实用的「避坑避雷」干货,不认识的地方怎么玩,小红书会给你丰富的答案,都认识的地方怎么玩,小红书会给你别样的答案。

而 2024 年的小红书旅游内容,又进入了下一个阶段,从「攻略导向」,看向与在地文化更深的链接,挖掘景点背后更多的人文故事和情感价值。

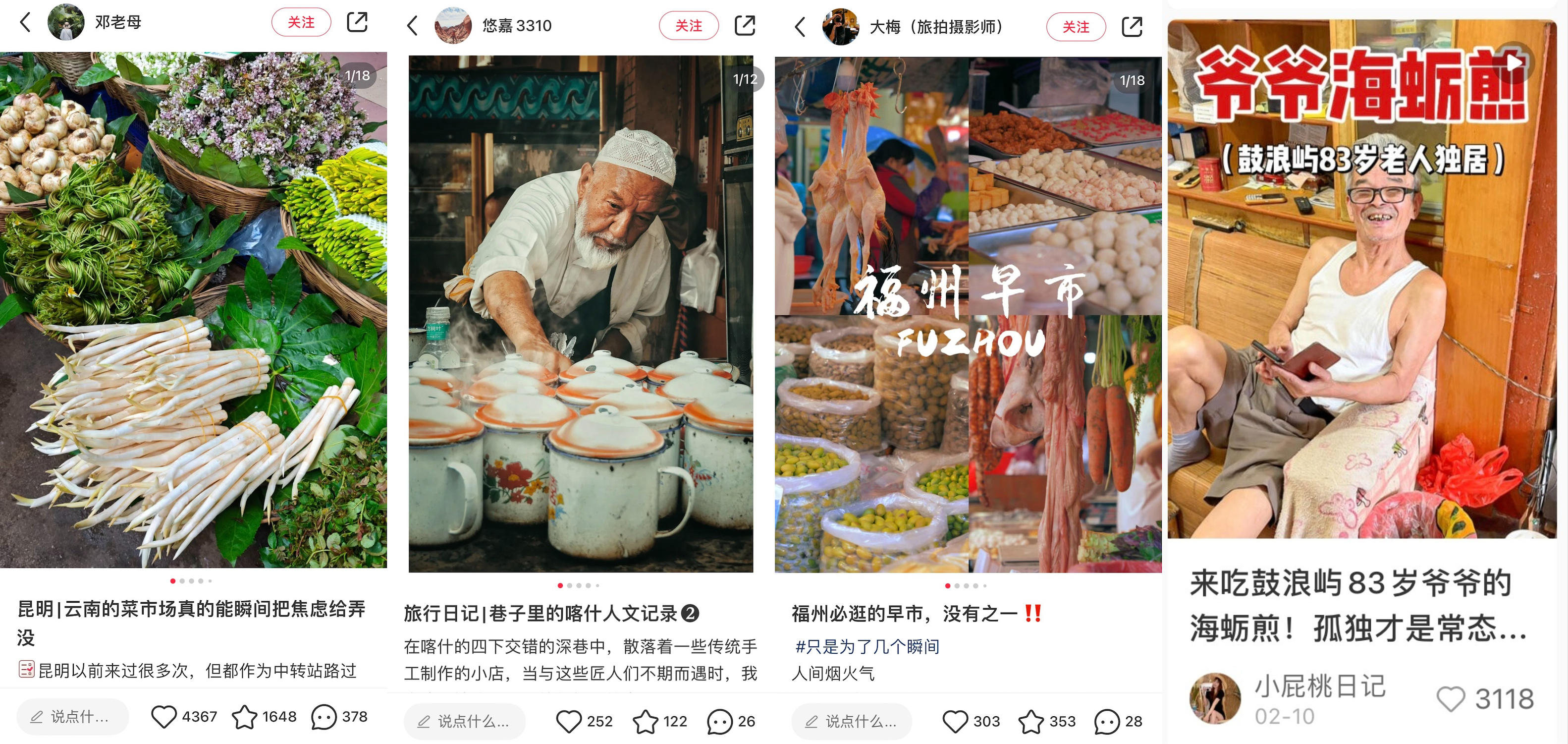

今天,当你在小红书上搜索旅游出行的相关内容,就不会只有名山大川、悬崖峭壁,还有很多笔记在关注充满生活气息的本地小巷、菜市场,和巷子里卖了几十年海蛎煎的爷爷。把旅行的视角落在生活中,落在具体的人身上,是小红书旅游内容与其他平台最本质的差异,而这种区别,其实是由所有小红书用户共同塑造的。

正如资深旅行家、作家三毛曾写道:「旅行真正的快乐不在于目的地,而在于它的过程。遇见不同的人,遭遇到奇奇怪怪的事,克服种种的困难,听听不同的语言,在我都是很大的快乐。」当更多小红书用户,已经向前迈出了一大步,不再只满足于打卡出片、走马观花式的游览观光,而渴望去深入小众的目的地,探寻它们的历史文脉,发现那些隐秘的美好,小红书也希望以官方的号召和引导,让大家「不止为拍那一扇窗而来,也为想要过那样的生活而去某个地方」 ,这是平台对于用户需求的一种响应。

叶跃凡表示,加深大家对「小红书文旅等于宝藏目的地」的感知,是一个慢慢做功,慢慢起效的过程。一方面,平台会更频繁地推出类似「精神村民」这样的深度体验活动,把小众的旅行目的、旅行目的地推向大众;另一方面,小红书也愿意将更多流量给到素人的优质笔记,鼓励大家以不一样的观察视角,呈现出「非标准化」的旅行新玩法。同时,小红书也欢迎更多地方文旅、在地品牌一起加入,做大「宝藏目的地」的蛋糕。

我们也真诚地希望,更多被低估的目的地,摆脱快餐式旅游「只能火一阵」的宿命,能因为它自己的独特魅力,在小红书上绽放更持久的生命力。