法拉利老了还是法拉利,即使过去二十多年,谢霆锋的含金量还在上升。出道即巅峰,影视歌三栖全面开花,「帅」反倒成了他最不值一提的标签。他曾在节目中坦言,小时候的梦想是成为一名厨师,但演艺事业让这个梦想一直被搁置。

直到 2014 年,《十二道锋味》横空出世,谢霆锋以「主厨」身份重新走进公众视野,开启属于他的「锋味宇宙」。

今年,在爆火的美食综艺《一饭封神》里,我们又看到了那个对味道有着近乎偏执要求的他。不同的是,这一次他卸下主厨围裙,坐在评审席上,用专业经验与对美食的感性认知,为每一道菜的「封神」时刻严格把关。

节目收官的余温尚未散去,谢霆锋又迎来了另一场「回味」。恰逢香港麦当劳迎来 50 周年,品牌联合他展开系列合作:

不仅借势其「厨师」身份,推出限定联名餐点; 还邀请他主演微电影《重回 1975 年的起点》,以香港麦当劳首位餐厅经理朱源和的真实经历为蓝本,重现百德新街首家门店的开业盛况,带领观众回到半个世纪前香港街头的「味觉起点」。

回到 1975,让记忆重返现场

影片开头以倒叙手法回顾了香港的黄金岁月:启德体育园的建成、启德邮轮码头的启用、第一条地铁线路的开通、香港会议展览中心的成功落地.....画面如记忆碎片般闪回,最终将时间停在 1975 年 1 月 26 日。

镜头随即切至清晨的公交车近景。天还未亮,谢霆锋饰演的「朱经理」便早早抵达门店。影片通过强烈的光影对比营造开业前的紧张氛围:灰蓝色的街景,天空电闪雷鸣,大雨倾泻;暖黄色的室内,明亮、忙碌,却井然有序。一冷一暖间,把开业前的期待与焦灼悄然拉满。

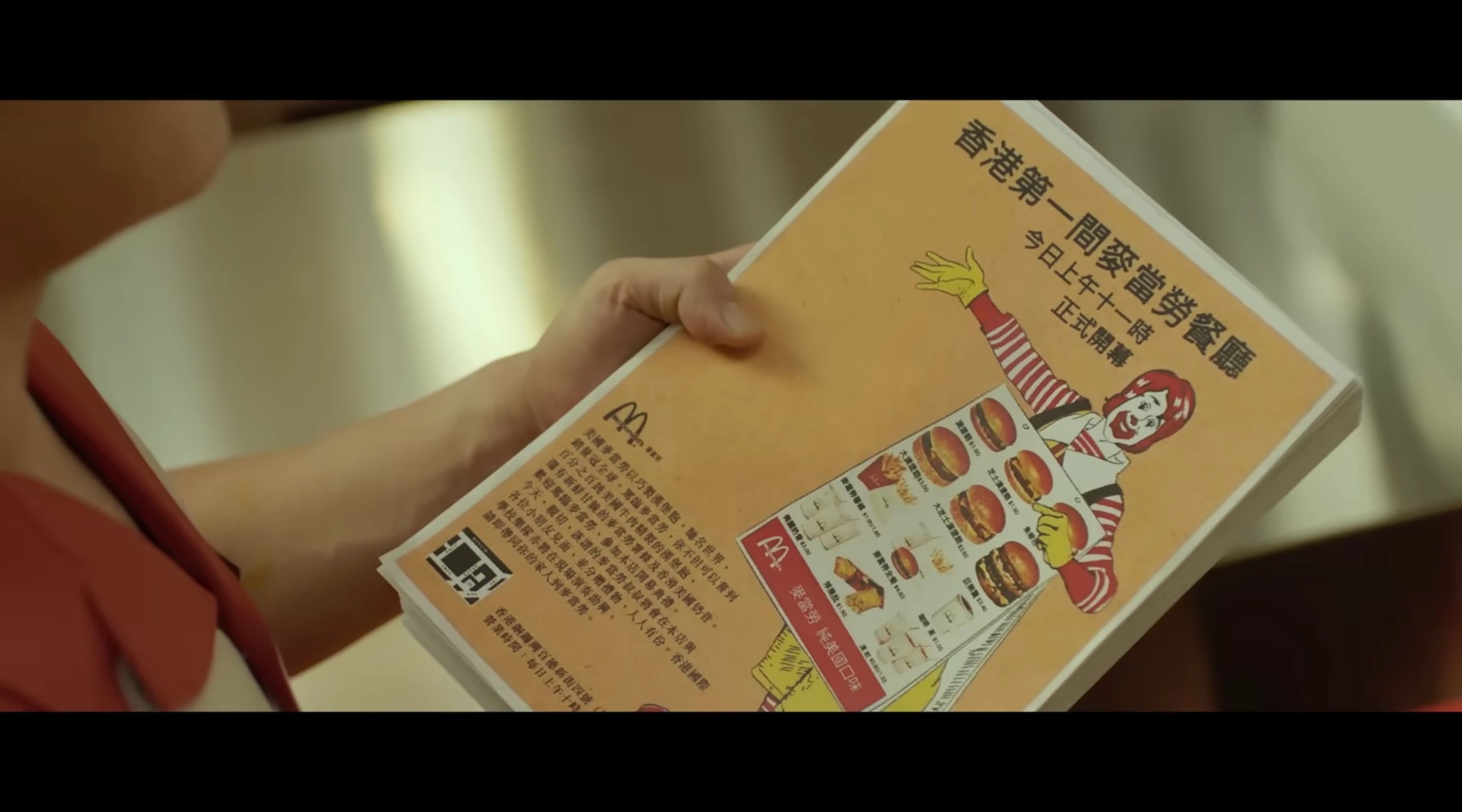

开业前十分钟,雨停云散,店外却依旧寂静。最后十秒,朱经理与店员齐声倒数,卷帘门缓缓升起,门外早已围满顾客与媒体,密密麻麻的人群争相涌入。巨无霸、薯条、奶昔成为港人对麦当劳的最初记忆。

而这份细腻,离不开香港电影明星团队的倾心打造。导演蔡美诗、艺术总监文念中、剪辑师张叔平、音乐总监陈光荣等人耗时一年多,从铜锣湾百德新街的街景、复古餐牌灯箱,到经典食物包装纸、员工制服,甚至是标志性的麦当劳叔叔雕像,每一处都构成了对 70 年代香港的「微观复刻」。

他们以香港电影独有的镜头美学,把广告片化作一部关于城市记忆的短片,用观众熟悉的视觉语言,完成品牌与本土文化的情感共鸣。

此次合作并非谢霆锋与香港麦当劳的首次携手。过去八年间,双方多次围绕「味觉+创意」展开深度联动。2017 年,谢霆锋以星厨身份加入,联合推出麦当劳「星厨系列」汉堡,并带来鸳鸯奶茶口味霆锋曲奇新地、霆锋曲奇麦旋风等特色小食,将港式风味与快餐品类创新结合。

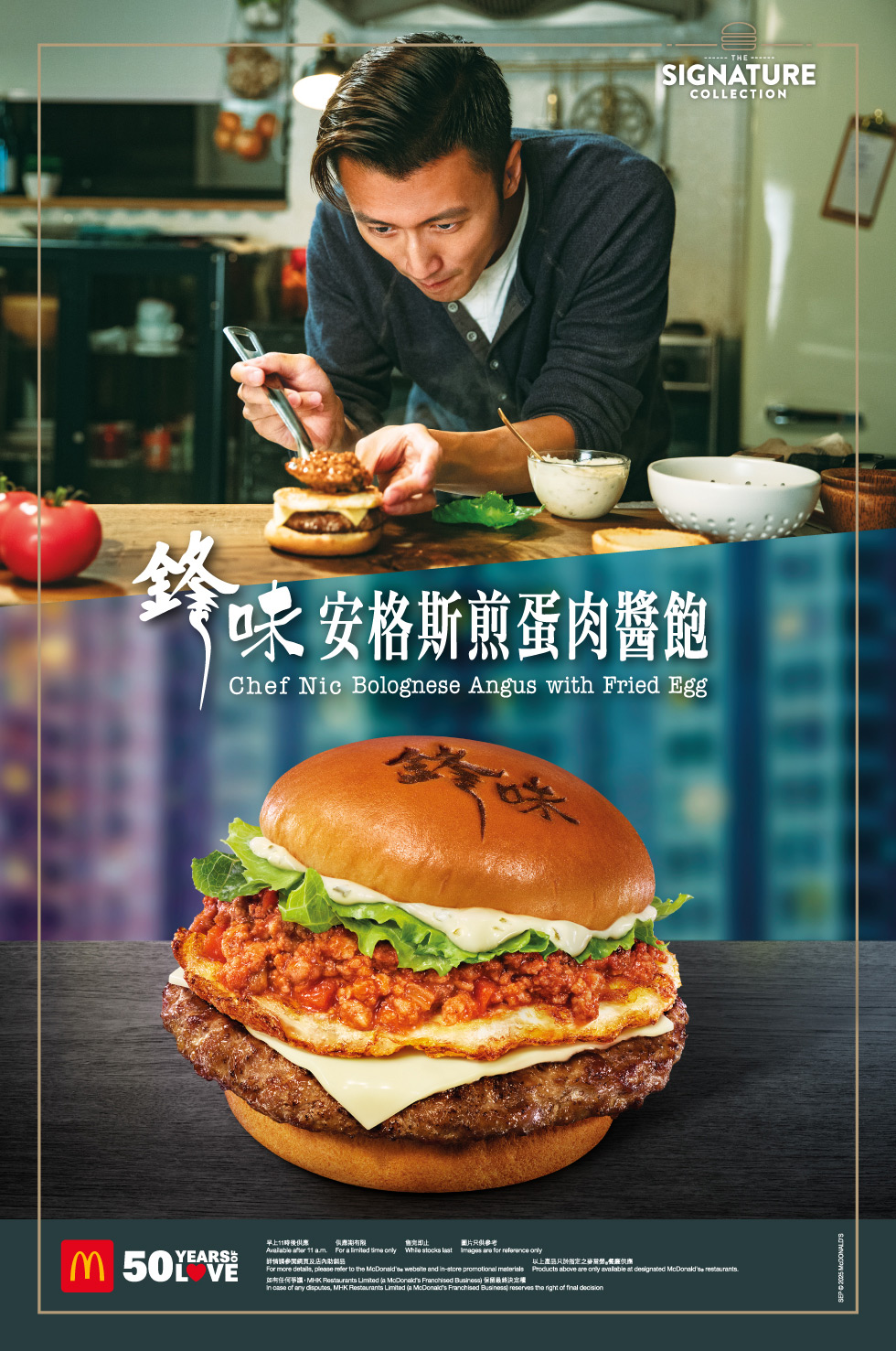

2018 年,他为香港麦当劳打造「锋味」The Signature Collection 系列,并亲自创作广告主题曲《青空》,实现从产品研发到内容创作的全维度参与。

时隔七年,双方将这份默契「升级」,让「锋味」再次席卷全城。不仅带来了「安格斯煎蛋肉酱包」「洋葱吉列猪扒包」等人气产品的回归,还推出了限定系列新品,勾起大众对于「My Taste of Hong Kong」的集体回忆。

从「星厨共创」到「品牌叙事者」,麦当劳借由谢霆锋的多元身份,将美食风味与城市记忆相连,让品牌在本土文化语境中持续生长。

线下,香港麦当劳更将这份怀旧情绪延伸至城市的街头巷尾。10 月 1 日至 10 月 19 日,品牌在西九文化区自由空间举办「I’m Lovin’ It 50 周年展」,以两层超大空间和五大主题展区,重新点亮半个世纪前的香港味道。

室内还原了香港首家麦当劳门店及百德新街旧街景,让观众走进微电影同款片场,重温品牌起点记忆。

霓虹灯隧道与「秘麦空间」带来沉浸式感官体验;滑嘟嘟书局、汉堡神偷制服店、小飞飞玩具馆三个主题收藏馆,则集中展示了品牌历年的食品包装、员工制服与经典玩具。

户外展区,20 位麦当劳叔叔集体 say hi,放大版苹果派、巨无霸、薯条化身热门打卡地标,带领港人回味半世纪的「i’m lovin’ it」时光。

与此同时,麦当劳还在全港设置了 50 张麦当劳叔叔长椅及「四小福」户外广告,让熟悉的形象回到街头,成为城市新的节庆地标。通过将城市记忆转化为可被体验的空间叙事,香港麦当劳让 50 周年不止是品牌的时间节点,而成为一场关于味觉、记忆与生活方式的公共事件。

麦当劳 × 鬼马代言人,一场天作之合

如果说谢霆锋是为麦当劳注入无限风味的料理厨神,那么陈奕迅就是为麦当劳播撒爱与欢笑的麦门使者。这位自称「麦当劳忠粉」的歌手,不仅是娱乐圈公认的麦门代言人,更在香港麦当劳 50 周年之际,以一场深度联名合作,掀起跨越代际的情怀狂欢。

今年 6 月份,香港麦当劳为庆祝其成立 50 周年,时隔 25 周年,再次官宣陈奕迅为代言人,并围绕他鬼马的形象带来了深度的联名活动。在二者合作的「50 周年特别广告」中,陈奕迅用粤语趣味演绎早餐优惠与 App 点餐服务,把品牌文化融入生活场景,轻松传递「麦当劳式快乐」。

让粉丝狂喜的是,麦当劳还推出了与陈奕迅联名的周边产品,以经典 IP「滑嘟嘟」(奶昔大哥)为主题,设计融合紫色主调和卡通笑脸元素,带来棒球帽、手提袋、保温杯、袜子、沙滩巾等产品。而陈奕迅本人亲自上身演绎,「奇装异服」搭配搞怪表情,被网友笑称「这很 Eason」。

除了广告和周边,麦当劳香港还在 7 月举办「50 周年 i'm lovin'it 纪念音乐会」,陈奕迅与谢霆锋、容祖儿、张敬轩、软硬及 MIRROR,等一众明星领衔出演。

为了让整个音乐会成为真正的「麦门」狂欢 party,麦当劳以公益形式抽取门票,只要通过麦当劳 App 向香港麦当劳叔叔之家慈善基金捐款,就有机会获得门票。

这场「50 周年 i'm lovin'it 纪念音乐会」,作为代言人的陈奕迅是最后一个压台出场,时隔多年与软硬再次同台演奏那首对于麦门意义无比重大的《麦当劳之歌》。

这首歌最早可追溯至 2006 年,当时软硬与陈奕迅在演出中将《夕阳无限好》巧妙改编为《麦当劳无限好》。轻快旋律配上魔性歌词:「麦当劳汉堡,好好好;麦当劳薯条,条条条。麦当劳奶昔,奶奶奶……」把一首原本略带忧伤的歌变成了快乐的广告歌,引得全场观众笑声不断,掌声雷鸣。

这首歌也一度成为麦当劳重要的文化资产,为后来的麦门主义指明前进方向,被麦门信徒奉为「麦门国歌」,指引着他们找到组织和信仰。

所以当现场二者再度演绎这首《麦当劳之歌》,直接把音乐会的气氛推向了最高潮,因为这是麦门教父在用歌声洗礼每一个信仰它的孩子身上,麦门!

如果你了解过陈奕迅与麦当劳的渊源,就会知道为什么他是最适合麦当劳的代言人(麦门教父)了。首先,一个冷知识,陈奕迅与香港麦当劳是同一年「出生」的,同龄的奇妙关系,让二者的合作有着天然的代际共鸣。

而陈奕迅对麦当劳的情意最早可以追溯到他鲜为人知的打工经历。早年在国外求学时,年轻的陈奕迅曾在麦当劳餐厅兼职,虽然工资不高,但可以随意吃麦当劳的福利让他乐在其中,甚至留下「吃太多麦当劳导致腿粗」的趣闻。这段经历,也为他日后对麦当劳的情感埋下种子。

2005 年陈奕迅正式成为麦当劳代言人,二者便开启了一段充满创意的品牌宣传之旅,鬼马搞怪、随性跳脱的他为麦当劳注入了不少快乐情绪。

二十年来,他为麦当劳拍摄了数十支风格迥异的广告片,每一次鬼马的演绎,都能让观众感受品牌传递快乐的理念。

当然热心市民陈奕迅的代言不局限于传统广告。众所周知传统的广告,就是让代言人平淡地演广告。而麦当劳的技能广告,就是让代言人去送外卖,好超前,好好玩,要爆了!

要知道今年胡一天担任「旋风到家大使」为麦当劳送了一整天麦旋风,就引发了不少网友在社交媒体上的分享与热议。

而这已经是陈奕迅「玩」剩下的了,20 多年前他就担任过麦乐送送餐员,硬是是把麦当劳的衣服穿出私服的和谐感,从办公室到泳池、棋牌室、居民住宅,一直送到深夜才结束。而他所到之处皆是欢声笑语,没有一点明星端着的样子,活人感十足。

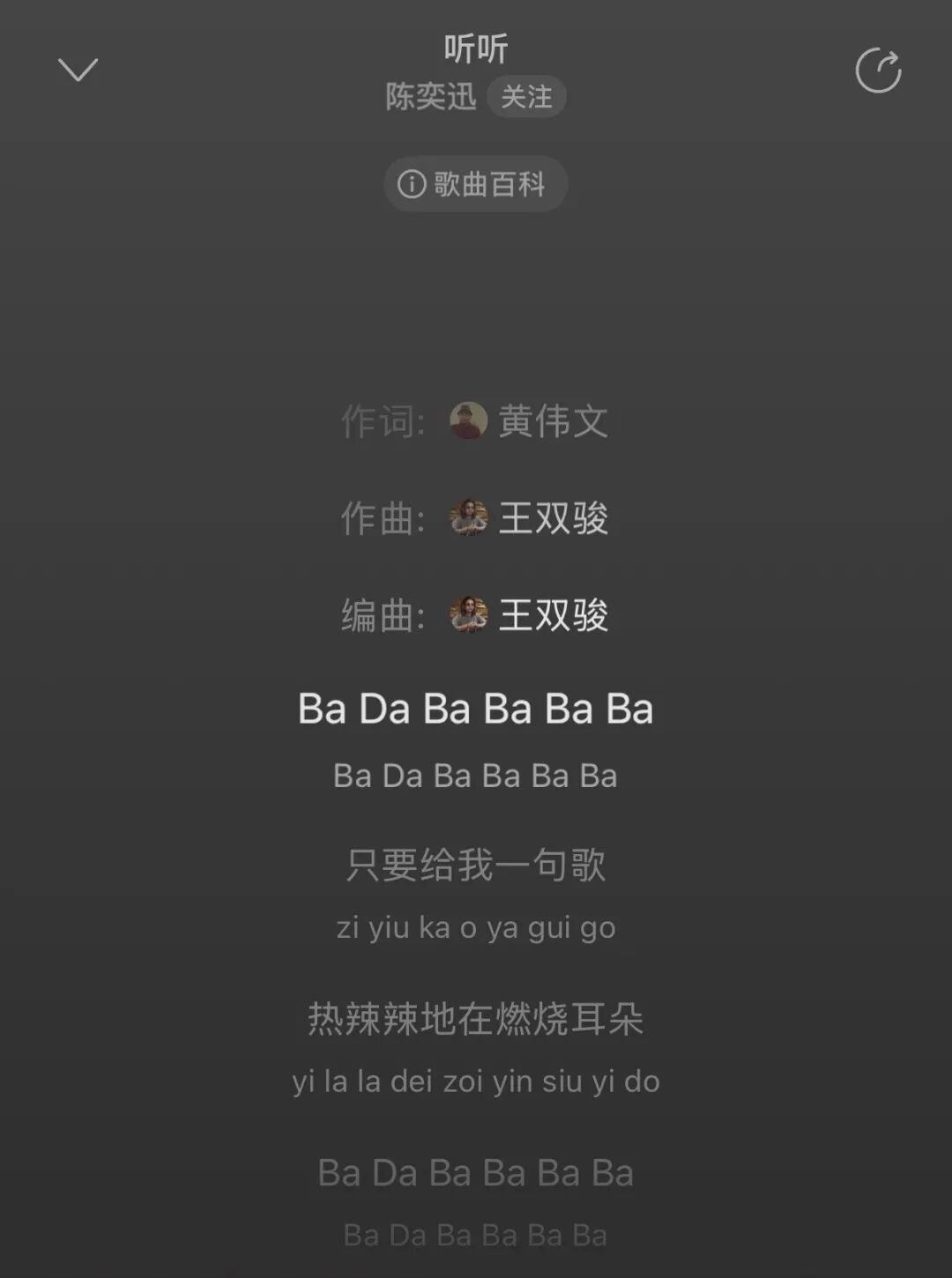

不仅如此,陈奕迅还把对麦当劳的爱写进歌里。在写歌曲《听听》时,他把麦当劳的招牌广告音「ba d a ba ba ba」编成开头第一句,将品牌标识融入音乐文化中,让麦当劳与当时的流行文化同频共振。

所以,就凭陈奕迅如此身体力行地在推广者麦麦文化,喊一声麦门教父,不过分吧!

在香港,陈奕迅和麦当劳,就是一代人的「青春套餐」。陈奕迅与麦当劳早已超越商业合作,成为香港大众文化中一个温暖而快乐的情感符号。他不像是代言人,更像是「麦门快乐本尊」。

香港麦当劳与陈奕迅的 50 周年联名,像一场激活集体记忆的情感狂欢。无论是放大代言人形象的周边,还是音乐会里听了 DNA 会动的歌曲,都在悄然唤醒与麦当劳相伴的青春岁月——那是属于一个时代的黄金回忆,也是麦门信徒们心照不宣的快乐暗号。

麦当劳与香港相互交融的 50 周年

从 1975 年在香港铜锣湾开出第一家门店,以 1.6 港元一个的汉堡敲开市场大门开始,麦当劳便注定不再是普通的「外来者」,而是逐渐发展与香港这座城市共同呼吸、一同成长的陪伴者。它见证了香港从毫不起眼的渔村,一路蜕变成为野心勃勃的国际金融中心,而香港麦当劳也从一家小店,发展为遍布全港超过 250 家、嵌入市民日常生活的餐饮品牌。

香港独特的中西文化交融底色,也为麦当劳的本土化提供了发挥空间,香港麦当劳既保留美式快餐基因,又积极适应本地饮食文化,推出多项特色产品,如早餐扭扭粉、松饼、港式奶茶等融合菜品,同时每月更新 2-3 款限定产品,满足了香港消费者的口味需求,构建出独属于香港的的麦当劳风味图谱。

○ 图源小红书用户@嘿嗎咕咚

对于物价普遍较高的香港,麦当劳的高性价比深深留住了香港市民的心,更重要的是,它穿越了时代周期,成为几代人的集体记忆——它是儿童生日聚餐首选的快乐老家、是学生放学后争相占据的「自习室」,是那些深夜无家可归的「麦难民」们的庇护所。这些多元的角色,让麦当劳在不同阶层、不同年龄的香港人心中,都有着独特而深刻的情感印记。

这种文化上的深度嵌入,更在香港的电影艺术中被反复确认——导演陈可辛在经典影片《甜蜜蜜》中,特意将张曼玉与黎明命运般的初次邂逅,安排在了麦当劳那标志性的明亮餐厅里,那个充满期待的 1986 年,麦当劳作为新兴的西方文化符号,见证了两位主人公在香港这个移民城市中的命运交织。

而在王家卫的《堕落天使》中,杀手黎明在巨大的麦当劳「M」字招牌下出没,餐厅中被陌生神经质女子莫文蔚盯上,回到门口被雨拦住脚步,又一起冲入雨中——电影场景将麦当劳塑造成现代都市中疏离与偶然相遇的舞台,折射出后现代香港的孤独与不确定性。

到了 2019 年的《麦路人》,镜头更是直接聚焦于在 24 小时麦当劳过夜的底层劳动者。此时的麦当劳,成了叙事的核心场景,是这群「麦难民」的夜间收容所,提供着最基本的庇护与尊严。

不论是在香港电影的黄金年代还是现今,麦当劳始终在不同阶段扮演着时代的文化隐喻。它不仅提供了具象化的都市生活场景,更成为一个无可替代的、承载着香港故事的情感符号。

正因如此,站在 50 周年这一节点,麦当劳回望过去与香港这座城市历程的交织,以「怀旧」为切口,策划了一场跨越代际的集体狂欢。它巧妙地串联起那些与品牌共同成长、深植于港人集体记忆中的明星面孔:

通过谢霆锋的「锋味系列」为经典产品注入全新质感与高端风味;借助陈奕迅的鬼马个性与强大号召力,推出联名周边引爆收藏热;邀请曾代言 Shake Shake 薯条的容祖儿,在盛大的纪念音乐会上再度献声,将一代人的青春记忆推向情感高潮。

这场庆典既有「星」光熠熠的狂欢,也有对历史深情的回望:周年微电影让 1975 年百德新街首家麦当劳开业的历史场景得以生动重现;西九文化区自由空间的特别展览,构建了一个可触可感的记忆迷宫......这些来自品牌的微小历史碎片,共同拼凑出香港社会发展的文化图景。

经历了多个文化阶段的香港麦当劳,所贩卖的早已不仅是汉堡与薯条,而是几代港人共同的文化记忆、情感归属与时代梦想。

此次 50 周年,麦当劳以情感为纽带,重新唤醒香港人与麦当劳相伴的整个青春岁月。它预示着,麦当劳已不再只是一个餐厅,而是深入香港城市肌理,见证这座城市里一个个体在其中留下的,那些具体而微小的生命故事与梦想。