F1,Formula 1,一级方程式锦标赛,绝大多数人一定都听说过它的名字,并且知道它是一个赛车比赛,但却依旧有很多人搞不清楚它究竟是怎么运作的。为什么一个人上场的比赛需要这么庞大的团队支持,又为什么一年只有 20 个车手能够参与到这场赛事中?复杂的规则,烧脑的赛况,让这项运动长期与大众保持着一定距离。

但是,最近有一部电影改变了不少人的刻板印象。由布拉德·皮特主演,获得 F1 官方授权与支持的《F1:狂飙飞车》讲述了一位退役车手重返赛道,与队友并肩作战最终完成自我救赎的故事。

这部豆瓣 8.7 分电影的短评区里,有人写「今年的鸡血都是六旬老人打的」,也有人写这部电影「有种经济上行时期的美」。即使你不是赛车这项运动的忠实爱好者,也能从中获得自己的感悟:这项运动从来都不只是「谁开的更快」,而是一场关于速度、策略和资源的全方位比拼。于车手而言,这更像是一场直面自己内心的较量,只有保持全情投入,才能取得胜利。

电影的热映,是 F1 更加大众化的一个切面。但变化的源头还要追溯到 2017 年,自由媒体集团收购 F1 后,对这项原本被认为高观看门槛的精英赛事,进行了娱乐化改革,将娱乐产业营销的方式带入 F1,包括但不限于造星、积极经营社交媒体,拍摄各类纪录片电影。

2019 年,F1 和 Netflix 制作真人秀纪录片《一级方程式:疾速争胜》,就首次将镜头对准围场之外的故事。各种意想不到的乌龙状况,车手自身的状态起伏,车队间的精彩博弈......大量抓马剧情和令人肾上腺素飙升的赛车画面,刷新了大家对 F1 的认知,也被不少人认为是「迄今最好的赛车纪录片」。

在国内,F1 赛事的影响力同样也在悄然发生变化:首位中国 F1 车手周冠宇的出现,让一批人对赛事燃起好奇心;F1 官方的卖力运营,在社交媒体时代为 F1 带来话题与流量;相关社群文化的传播与发展,又带动了更多年轻人加入到其中,创造更多讨论。

可以说,F1 的影响力,已远超过往。当 F1 走出赛车场,驶入大众文化与日常生活,一场关于身份、内容与消费的变革也随之展开。

靠玩梗出圈,F1 车迷越来越年轻

如今要判断一个话题受不受年轻人欢迎,一个重要依据就是有关它的 meme(梗图)多不多。

而纵观社交媒体,F1 的相关 meme 正是多得数不过来。毕竟,F1 虽然集结了可能是这个地球上开车最快的 20 个人,但同时也夹杂着数不尽的乐子,诞生了无数世界级名梗名场面。

这里从粉丝到车手再到教练,都有自己的外号:基数最大,自称「铁佛寺(意大利语 tifosi 疯狂车迷的音译)」的法拉利粉丝,一边喊着窝法乙烷,一边等待着自己心爱的车队重回巅峰;外号「潘子」的红牛车队车手维斯塔潘,是不少车迷们心中的「唯一真神」;爱说 f*** 的前哈斯车队教练,则被亲切称呼为「英语老师」。

换轮胎更是 F1 比赛的经典好戏,热门 meme 重要产区。有的车队能花不到 3 秒完成闪电换胎,仿佛车还没停稳,又已经开出去了。而有的车队可能因为长达 30 秒的换胎操作,至今还仍被车迷们拉出来「吐槽」 —— 谁让换轮胎多花的那几秒钟,能大幅影响车手在场上的成败。

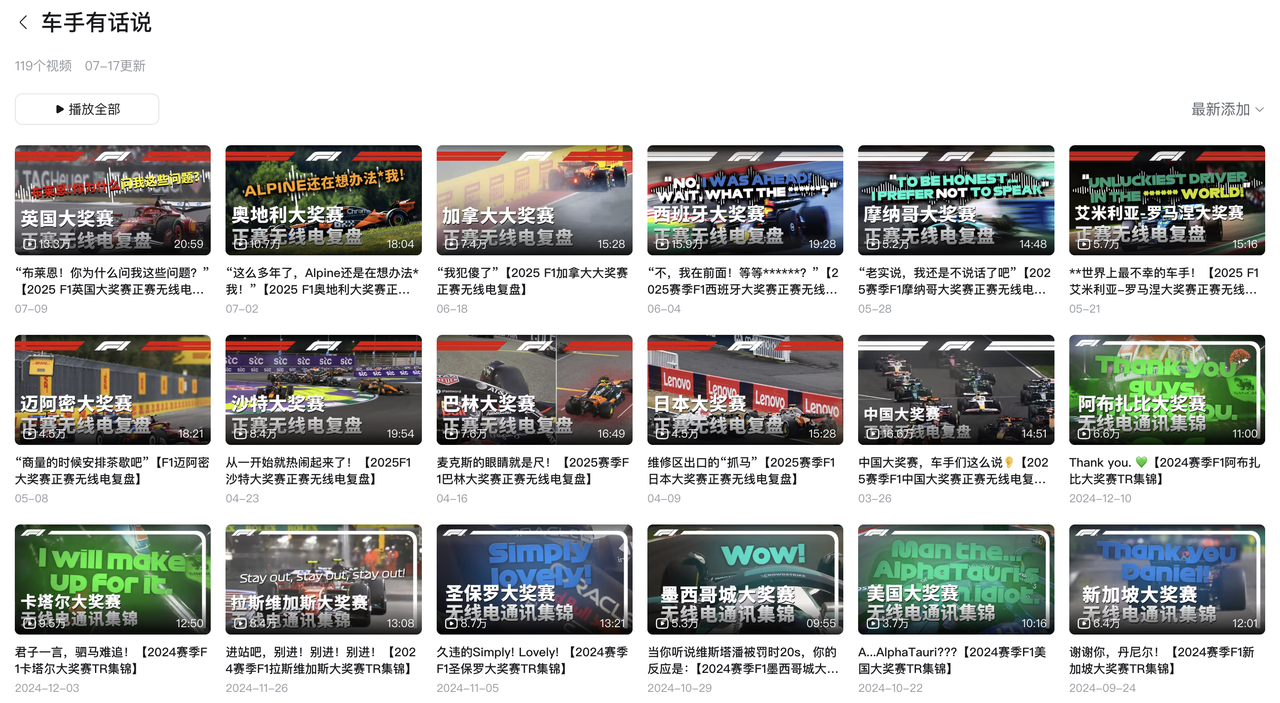

比赛中,为了增加节目的观赏性,F1 还会选取一部分车队策略组与车手的无线电沟通音频,放送给观众。车手们的第一反应往往能很好地反应他的个性,无线电音频里的金句也是层出不穷。

其中贡献最多经典的车手,当属法拉利车队车手勒克莱尔,2019 年的巴库大奖赛,他就因操作失误导致赛车撞上围栏,无奈重复自嘲「I'm stupid」。

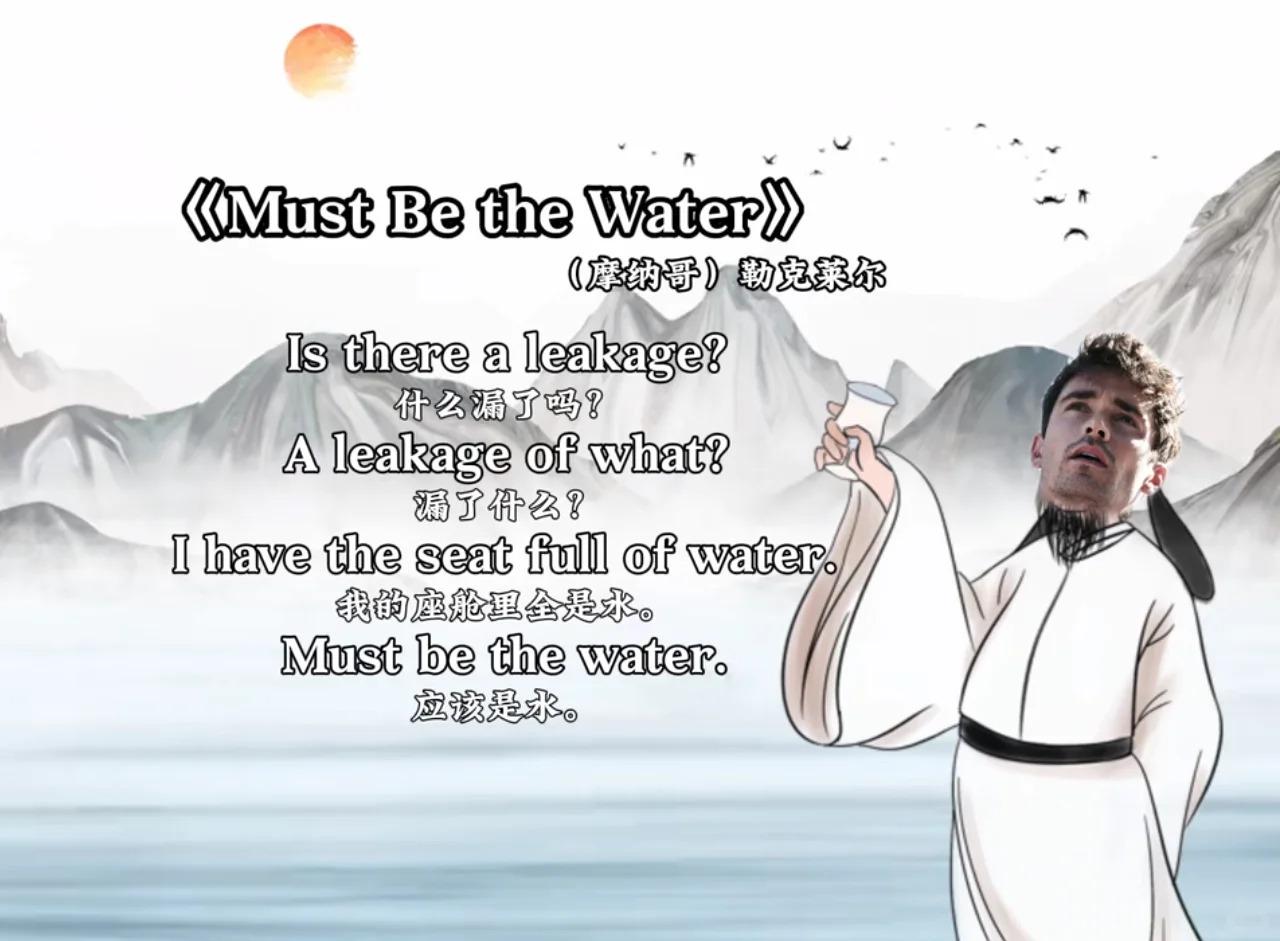

今年的澳大利亚大奖赛上,他和策略组之间因为漏水问题发生的对话,又让「Must Be the Water」再度成为「传世名梗」,让我们一起复习一下这段对话:

而最出圈、最实用的 F1 meme 还要属 F1 排位赛中的 MVP 结算画面:选手们目视前方,双手抱胸,满脸自信的样子,配上一旁的成绩,专业程度拉满。但越是正经专业,越是能成为网友二创的最佳素材,在 b 站,就有不少人用这一系列画面,来指代各种表示速度飞快或自信满满的场景,比如宿舍洗澡抢厕所的排位之战,比如秋名山车神也敌不过的出租车司机赶路之战,无厘头和滑稽之中,带着一丝莫名其妙的合理。

总之,如今大家不一定有耐心看完一整场比赛,但越来越爱在社交媒体上刷比赛的精彩片段。一些原本被视为「边角料」的趣味玩梗,反而是勾起大家对一项运动之热情的最佳切口。F1 官方也趁着这波热度,加紧了运营,不仅认真科普起 F1 的前世今生,总结各种过往的精彩瞬间,还主动加入到制作 meme 的热潮中,给车手们「整亿点活」。

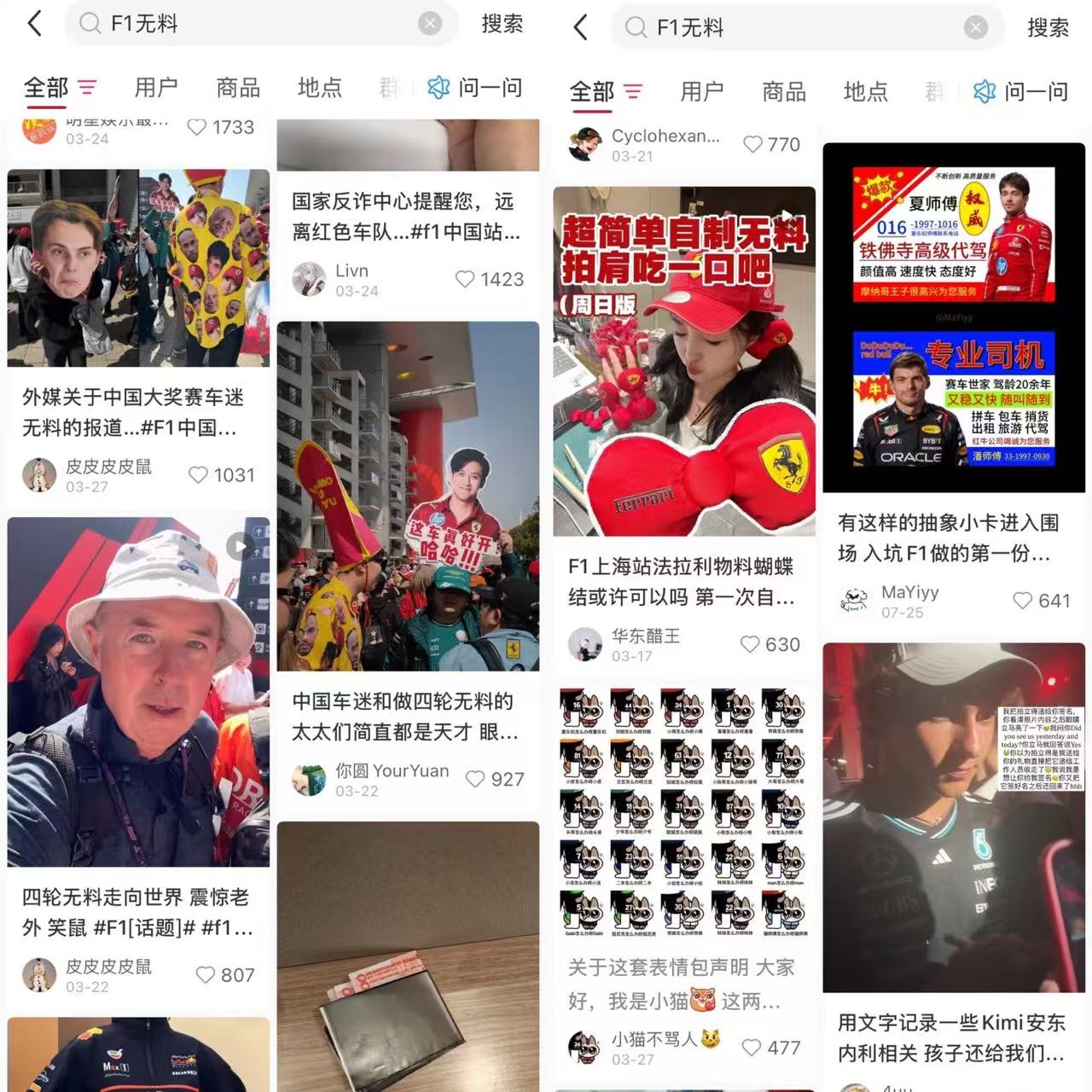

这种玩梗的热情,同样延续到了线下。今年 F1 的上海站比赛,就成了 F1 meme 无料的海洋。比赛开始前,不少粉丝还自发在小红书上传自己制作的无料照片,晒出自己所在区域,邀请大家前来互换。

「无料」,原是来自日本同人文化的一个词,意为「不收费的周边」,通常是由粉丝自发创作的贴纸、徽章或应援卡片等,用于线下聚会分发,结交同好。

在小红书「上赛无料」标签下,我们就能一窥 F1 同好们的强大创造力:各种车手和领队的大头 KV 数不胜数,有人把法拉利策略组的金句 「must be the water」印上水杯;有人因为喜欢擅长雨战的维斯塔潘,戴上了写着「维斯塔潘大澡堂」的洗浴中心特质手环;还有人甚至还为自己追的车手们的猫狗,制作了专属无料。

这些五花八门的无料,还因为极大的脑洞火到了外网,并在现场震惊到了《The Athletic》记者,中国车迷的分享热情,被其在报道中形容为犹如泰勒斯威夫特演唱会般的社群文化。

可以看到,F1 车迷这个群体真的很有娱乐精神。数不清的外号和玩梗,为粉丝和车队拉近了距离,让 F1 粉丝形成了自己独有的社群氛围。也正是这种轻松、有趣的车迷文化,使得 F1 不再只是属于小部分车迷的高门槛运动,而是变成了一个能让更多人参与进来的乐趣源泉。从二创 meme 到线下无料,从玩笑段子到脑洞应援,年轻人用自己的方式,为 F1 打开了全新的观看体验。

赛道之外,F1 变得越来越时尚

随着 F1 在中国年轻受众中的关注度持续提升,其文化影响也开始向更广泛的领域扩散。在这一过程中,偶像明星起到了至关重要的推动作用。

近期在 X 平台兴起、后在小红书上广泛流传的 AI 合成图创作热潮便颇具代表性 —— 粉丝们运用 AI 技术将偶像形象与赛车装备相融合,这种创作不仅满足了对偶像多面化的想象需求,更在无形中完成了赛车文化的「去专业化」改造。当赛车服、头盔等元素通过 AI 创作进入大众视野时,这项运动所蕴含的速度感与冒险精神也随之被赋予了更普世的美学价值。

图源小红书@BerryBubble、GYRO-DROP

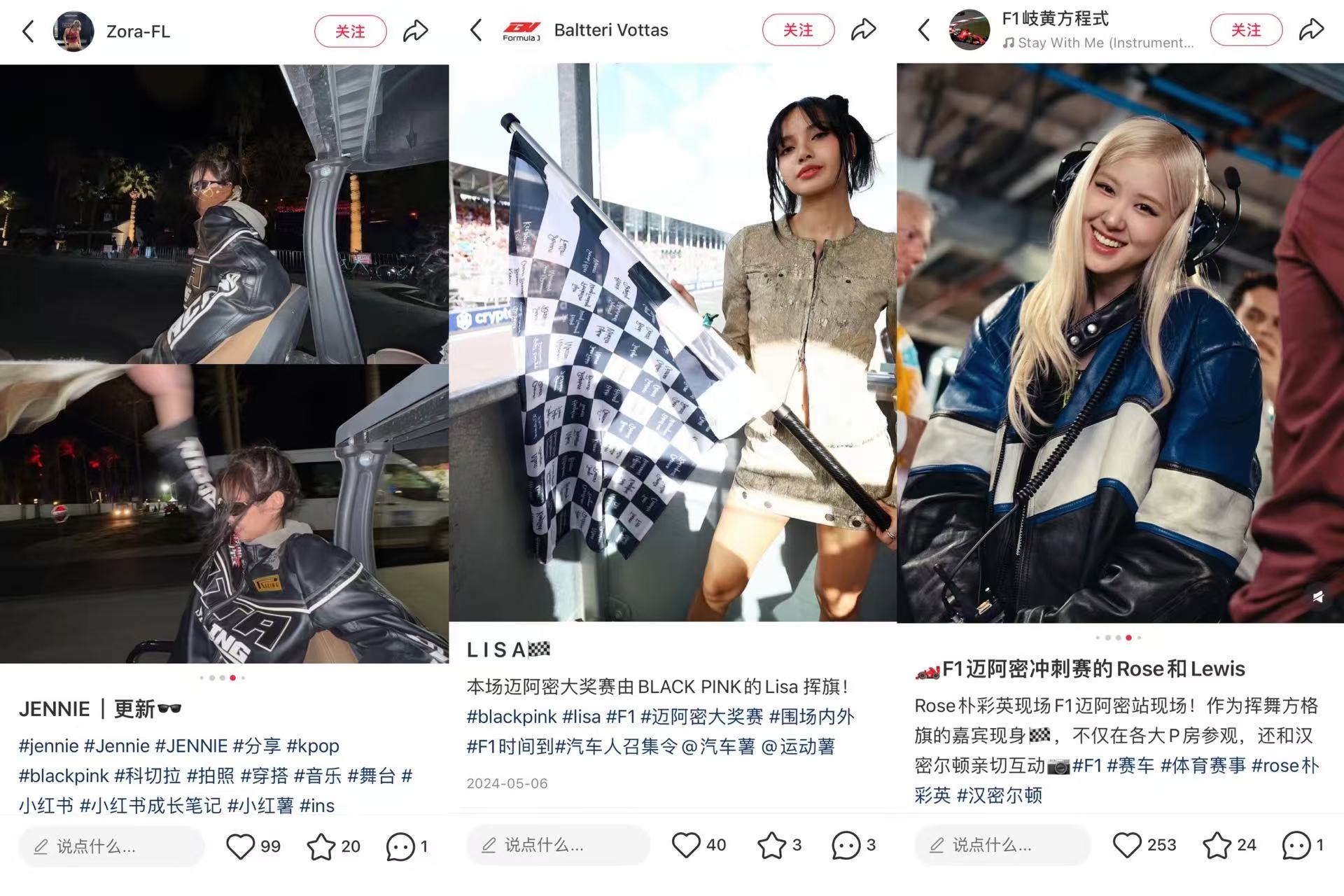

而偶像们与赛车的缘分似乎还远不止于此。从 Blackpink 成员 Jennie 在科切拉音乐节后台身着赛车风外套的穿搭引发讨论追捧,到 Lisa 连续两年现身 F1 迈阿密大奖赛、成为有史以来第一位担任挥旗手的 kpop 偶像,再到 Rosé「接棒」成为今年的挥旗手并为赛车电影《F1:狂飙飞车》献唱主题曲《Messy》,这一系列跨界合作清晰地勾勒出赛车文化正向流行文化渗透的轨迹。

图源小红书@Zora-FL、@Baltteri Vottas、@F1岐黄方程式

如果说偶像们在时尚穿搭和赛事参与中的持续涉足,在一定程度上强化了赛车与流行文化的关联,让赛车元素得以更多地进入年轻人的视野,推动了其从专业赛事运动向大众文化符号的转化,那么随着《F1:狂飙飞车》电影的热映,或许也为这股「速度美学」浪潮驶入更贴近消费者日常生活的领域提供了新的助力。

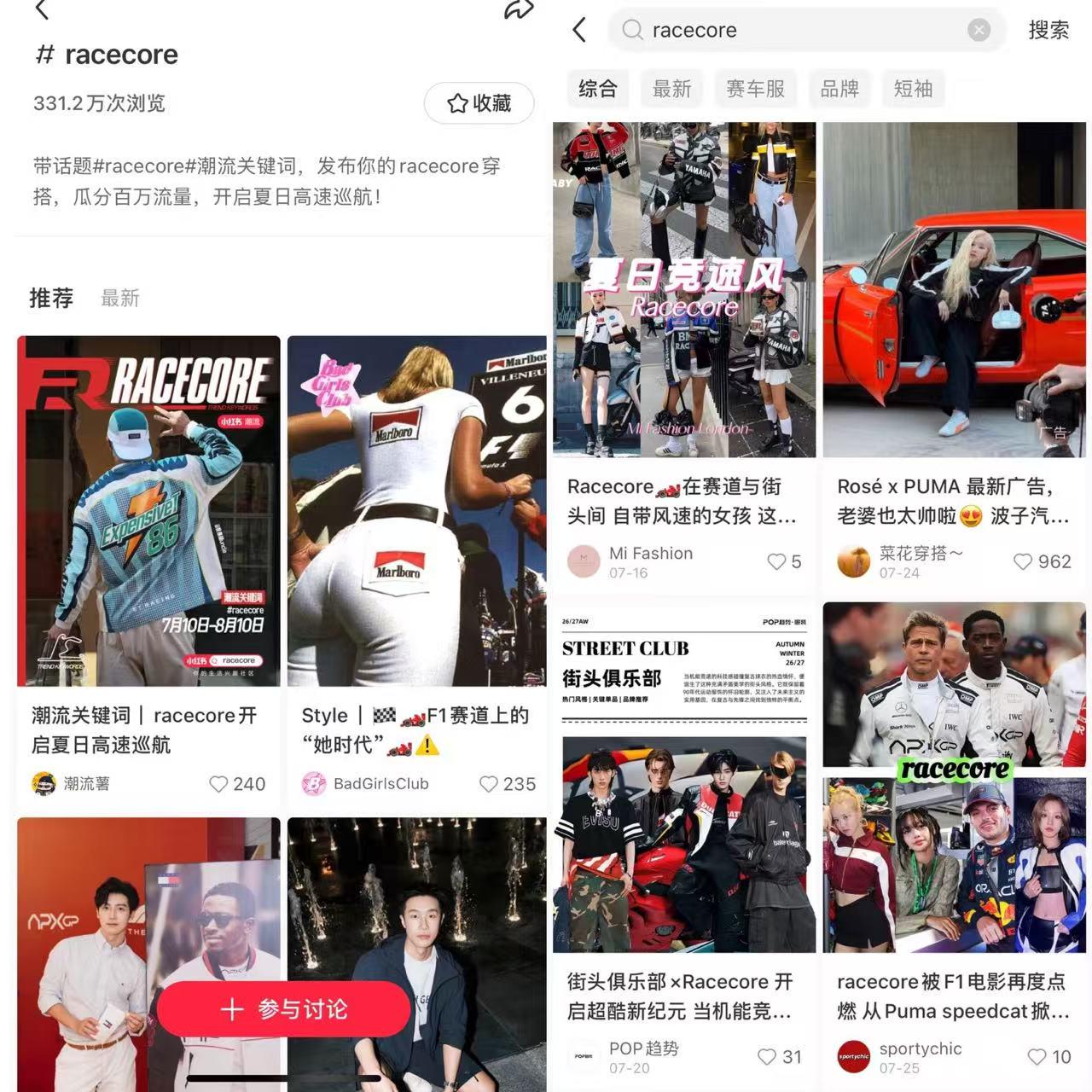

这个夏天,在小红书、抖音等社交平台上,大量以 F1 赛车为主题的 OOTD 分享涌现,无论是廓形夹克、皮质短裙等经典单品,还是提升「赛车感」的条纹、赞助商标识等细节元素,这种融合了速度美学、复古科技感与青春叛逆精神的穿搭风格甚至拥有了一个专属名称 —— racecore。从明星亲身种草到大众踊跃尝试,这一现象表明赛车文化已经从专业竞技领域跨越到日常消费文化,成为年轻一代表达自我态度和生活方式的重要载体。

而 racecore 之所以能够在当下流行开来,一方面,在于它顺应了运动与时尚融合的大趋势。在 athleisure 风潮持续发酵的背景下,赛车风作为一种新兴的运动时尚细分类型,恰好匹配了消费者对实用性与设计感并存的诉求。这种兼具时尚态度、运动实用性的服饰风格,与现代人多元化生活场景的穿搭需求不谋而合。

另一方面,racecore 亦很好地回应了当下女性对力量型美感的认同。赛车服饰自带的挺廓版型、几何线条等硬朗元素,天然具有消解传统性别边界的视觉张力。这种兼具帅气与酷感的风格恰好契合了新时代女性对多元化自我表达的需求,让她们能够展现出不同于传统甜美风格的个性态度,借由穿着选择传达内心的自主意识和现代女性的多面魅力。

锚定赛车文化,品牌如何「狂奔」?

在赛车文化持续破圈的进程中,F1所代表的运动美学与生活方式不断演进,逐步成为速度、创新、技术与奢华生活方式完美融合的象征,这种独特的文化价值正在释放出巨大的商业势能。

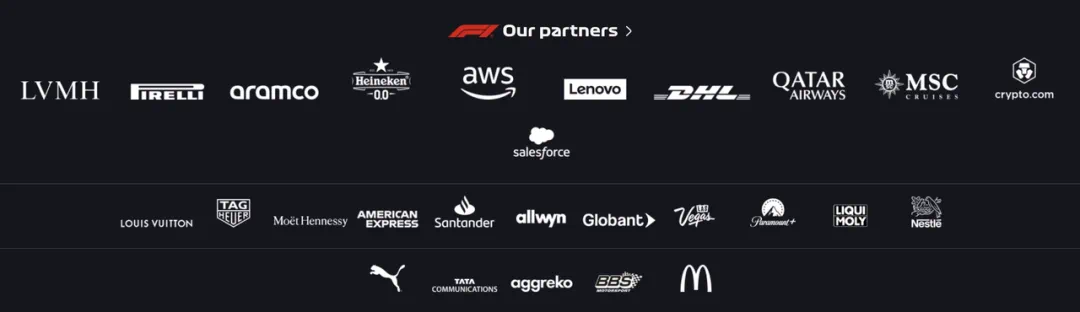

作为全球最具商业价值的体育赛事之一,F1 展现出惊人的经济带动效应。我们看到,全球各大城市为争夺 F1 举办权展开激烈竞争,品牌们也纷纷重金押注,从高奢到快消,科技到金融,互联网到餐饮,争相涌入这个「F1 商业宇宙」,并以不同方式参与其中:有的通过成为官方合作伙伴,获取顶级曝光;有的与车队建立深度合作关系,借助赛车精神的感召力放大品牌价值;还有的推出多品类联名周边,精准触达更多圈层的车迷群体;而 F1 车手们作为稀缺资源,更成为各大品牌竞相争夺的代言人选。

可以看到的是,国际品牌早已探索出成熟多样的 F1 合作玩法:LV 为上海站定制专属赛道标识与特制奖杯箱,将奢侈品牌的工艺美学融入赛事细节;PUMA 推出 PUMA × Ferrari 2025 中国限定系列,将中式元素融入赛道设计;乐高®则在迈阿密大奖赛上首次采用乐高制作的 F1 赛车进行车手巡游,将传统赛前仪式转化为互动体验。

与此同时,中国市场在 F1 全球战略版图中扮演着愈发关键的角色。去年,F1 中国大奖赛时隔 5 年回归上海,恰逢赛事在华 20 周年;中国首位 F1 正式车手周冠宇迎来主场首秀;赛事合约一举续签至 2030 年......这一系列里程碑事件不仅拉近了 F1 与国内大众的距离,更为其商业价值在中国的全面释放创造了绝佳时机。

根据《2024 年上海赛事影响力评估报告》,2024 年 F1 中国大奖赛共吸引逾 20 万人次现场观赛,直接经济影响达 14.06 亿元,赛事产出效应 39.28 亿元,拉动旅游六要素 15.93 亿元。能够预见,F1 在中国的长期深耕,将持续为本土赛车文化培育、汽车产业升级以及文旅发展注入新动能。

相比之下,中国品牌在 F1 领域的参与仍处于起步阶段。目前仅有少数品牌开始试水这一领域,其中联想集团作为国内唯一与国际汽联(FIA)达成最高级别合作的企业,在一众海外品牌中显得格外引人注目。这一合作不仅为其他本土品牌提供了可借鉴的经验,也展现出中国品牌正在积极探索与国际顶级赛事的全新合作可能。

作为中国体育市场中最具开发潜力的优质资产之一,F1 凭借着其独特的跨界基因,使其在商业开发上展现出远超传统体育的延展性。而随着 F1 中国大奖赛在续约之后、赛事影响力的持续扩大,相信未来由 F1 赛事延伸出的更多的社会热点,将成为有待品牌持续挖掘的富矿,并以更多可观可感的形式走到大家身边。